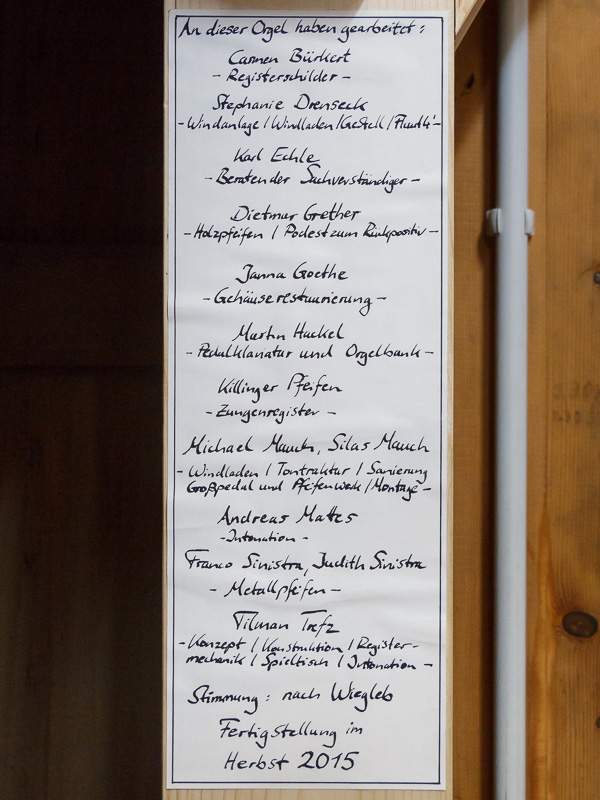

Horb, katholische Stiftskirche Heilig Kreuz

Sachverständiger: Karl Echle, Freudenstadt

Aus dem Angebotstext

Das auf den ersten Blick hervorstechende Merkmal des Konzepts ist die Beschränkung auf eine wieder zweimanualige Anlage, abweichend von der Ausschreibung. Diese ist dafür aber ausgestattet mit einer besonders charaktervollen, großzügigen Disposition sowie vollmechanischer Ton- und Registerbetätigung. Welche technischen, künstlerischen, musikalischen und auch finanziellen Vorzüge ich darin sehe, will ich im Folgenden darlegen.

Warum eine zweimanualige Orgel?

Wer sich als Orgelkundiger mit der Geschichte der Horber Stiftskirchenorgel befasst, muss sich schon recht konzentrieren, um den vielfältigen Änderungen folgen zu können. Offenkundig begann nach einem Jahrhundert verhältnismäßiger Ruhe 1852 (mit dem Einbau der Orgel Eberhard Friedrich Walckers) ein Prozess laufender Unzufriedenheiten, denen entsprechende Modifikationen auf dem Fuße folgten. Mein Ziel ist daher, die Schlüsse aus mit teurem Lehrgeld bezahlten Erfahrungen zu ziehen, um eine Lösung zu finden, die langfristig trägt.

Nach dem großen Stadtbrand 1725 erhielt die Stiftskirche im Inneren eine barocke Gestaltung. Die Orgel und ihre Fassade fügen sich hier prachtvoll ein, wenn sie auch nicht ursprünglich für diesen Raum konzipiert wurden.

1852 macht Eberhard Friedrich Walcker das Rückpositiv funktionslos, da es in seinem Konzept keinen Platz hat. Im Hauptgehäuse befinden sich nun alle drei Werke, das Rückpositiv schweigt.

Hierin sehe ich eine erste Diskrepanz zwischen stilistischer und technischer Vorgabe zum eingebauten Orgelwerk.

Mit der Pneumatisierung der Trakturen 1913 wird das um sieben Register auf drei Manuale angewachsene Werk leichter spielbar und registrierbar. Der gravierendste Nachteil dieser schnell verschleißenden Technik lässt nicht lange auf sich warten: Unpräziser Toneinsatz. Schleppendes und zähes Spielempfinden verlangen nach erneuter Veränderung. Während die Klänge dieser Orgel sicherlich ansprechend waren, hatte man sich technisch (nicht nur in Horb) von der geradlinigen Einfachheit tradierter Bauprinzipien völlig wegentwickelt: Ein Umstand, der noch im selben Jahrzehnt im ganzen deutschsprachigen Orgelwesen generell beklagt werden sollte.

So bleibt der nächste tiefgreifende Umbau nicht aus. Die Konstruktion der Anlage von 1958 ist von Unzulänglichkeiten durchzogen. Im Hauptgehäuse befinden sich nun fünf Windladen in vier Ebenen: Drangvolle Enge, gekröpfte Pfeifen, kein Platz für eine gesunde Windanlage, kein Platz für eine gut dimensionierte und zugängliche Ton- und Registertraktur. Eine aus dem Raum sichtbare, unter die Raumdecke geklebte Jalousiefront beeinträchtigt seither die eigentlich luftig-barocke Anmutung des nach oben ausschwingenden Mittelteils. Das Gehäuse ist vollgestopft, der Klang entfaltet sich kaum. Zudem werden die Seitenwände der Orgel bis an die Rückwand voll geschlossen, was klimatische und klangliche Problem mit sich bringt.

Vor diesem Hintergrund, und im Blick auf das gegebene Budget, trete ich für den konsequenten Rückbau der Anlage auf ein ausgereift komfortables Konzept mit zwei Manualen ein, wie das Auge es optisch suggeriert: Ein Hauptwerk mit hinterständigem Pedal und Rückpositiv. Ein stilistisch offenes Instrument, verwurzelt im spätbarocken Klang, aber ausgestattet mit Stimmen, die weit hineinreichen in die Romantik, und mit einer Registervielfalt, die allen Anforderungen an Dynamik und Begleitfunktion gerecht wird. Für das liturgische Orgelspiel im Gottesdienst eröffnet die gute Balance zwischen Rückpositiv und Hauptwerk Spielräume zur individuellen Anpassung der Klänge. Die Stärken der jeweiligen räumlichen Lage des Werks spiegeln sich in der Disposition wider, die Klänge sind aufeinander bezogen.

Auf diesem Instrument ist Orgelmusik der Barockzeit hervorragend interpretierbar. Neben älterer Musik kann aber auch nahezu die ganze deutschromantische Literatur vor Reger kompromisslos gespielt werden. Mendelssohns farbige Sonaten mit markanten Registrierungen der Ecksätze lassen sich ebenso stimmig darstellen wie z.B. Brahms empfindsame Choralvorspiele. Mit differenzierten Grundstimmen und satten Plenumsfarben steht dem Spieler ein Farbspektrum zur Auswahl, das zum abwechslungsreichen Orchestrieren der Musik einlädt, wie sie z.B. Schumann und Liszt für die Orgel des 19. Jahrhunderts komponiert haben.

Die Stärken der zweimanualigen Anlage im Überblick

- Wenigere aber hochwertige Register entfalten sich klanglich optimal, ihre Feinheiten kommen besser zum Tragen, die Orgel klingt charakteristischer und interessanter.

- Das große Hauptwerk bietet eine reiche Palette an Grundstimmen unterschiedlichster Farbe und Lautstärke, die so nur in diesem Konzept denkbar ist. Eine Vielfalt, die zum ausufernden, mutigen Gehäuse passt.

- Im Gehäuse ist Luft nach oben, der Klang hat Raum. Auch die geschlossenen Seiten werden im hinteren Bereich geöffnet und mit einfachen Gittern versehen: Die Bässe zeichnen besser.

- Neben besserer Stimmhaltung bringt die bessere Durchlüftung große Vorteile für das Klima in der Orgel: Feuchtebildung durch Kondenswasser wird minimiert, ein schädliches Mikroklima vermieden. Holz und Leder sind besser geschützt vor Schimmelbefall, Metallteile korrodieren weniger.

- Im Untergehäuse ist Raum für große Bälge mit üppigem Volumen, die stabilen aber atmenden Wind auf kürzestem Weg in die Laden speisen.

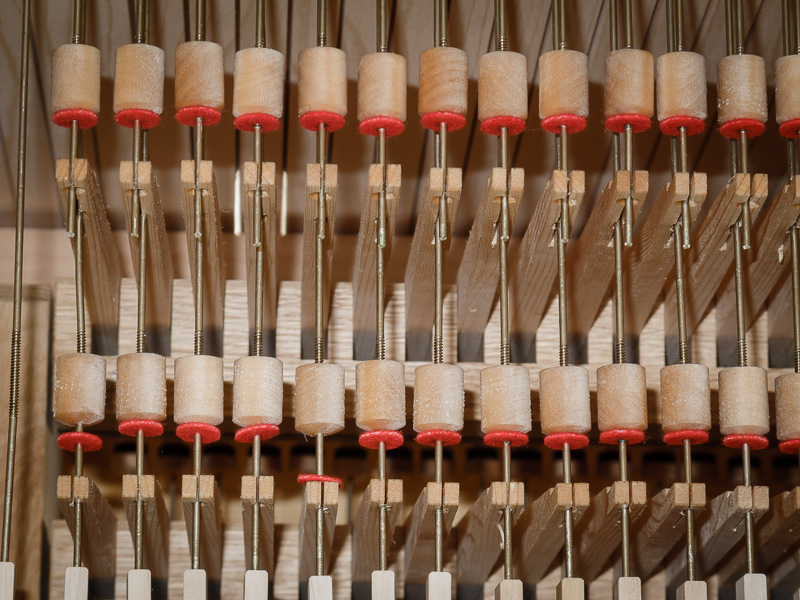

- Die Trakturen, insbesondere die horizontalen Tonwellen, können mit großem Materialquerschnitt neu angelegt werden. Die Torsion wird stark reduziert, das Spielgefühl deutlich präziser und angenehm kontrollierbar.

- Alle Teile sind gut und großzügig dimensioniert, die wartungsintensiven Bereiche wie die Stimmgänge zum Zungenstimmen, alle Regulierstellen und Windkästen sind über Laufböden leicht zugänglich.

- Auch die Registertraktur wird mechanisch ausgeführt. Störungen können weitgehend ausgeschlossen werden. Alle Komponenten sind auch noch in Jahrzehnten mit handwerklichen Mitteln reparier- und austauschbar.

- Die etwas kleinere Orgelanlage kann auch ohne Setzeranlage beherrscht und registriert werden. Elektrische und insbesondere elektronischen Komponenten müssen mittelfristig ersetzt oder tiefgreifend überarbeitet werden. Ein Verzicht darauf ist für dieses Orgelkonzept (mit Ausnahme des Gebläsemotors) hingegen denkbar. Neben einer Doppelregistratur (mechanisch und elektrisch) mit Setzer sind auch mechanische Registrierhilfen wie Einführungstritte oder Sperrventile nützliche Optionen.

- Die Gemeinde erhält eine außergewöhnliche, in sich stimmige Orgel, die optimal zu Gehäuse und Raum passt. In der Region sind viele und hochwertige Universalorgeln vorhanden, die das ganze Spektrum auch französisch-romantischer Musik überzeugend abdecken. Ausgeprägte Charakterorgeln hingegen sind eher selten, eine gewisse Vereinheitlichung herrscht vor. Ein klares Stilkonzept macht die Stitftskirchenorgel so zu etwas besonderem, und wird sicher das Interesse der Musiker wecken.

- Sie verzichten auf ein Schwellwerk, nicht aber auf leise, lyrische Farben und fließende Übergänge. All dies ist in der großzügigen Disposition gut aufgefangen.

- In dieses Konzept lassen sich viele vorhandene Register gut integrieren. Es bleibt aber genug Geld für die kompromisslose Güte im Prinzipalchor, für exklusive Streicherstimmen, Flöten, und hochwertige Zungenregister.

- Der Verzicht auf Größe schlägt sich auch finanziell positiv nieder. Bis auf zusätzliche Optionen können Sie mit der für den ersten Bauabschnitt veranschlagten Summe für das ganze Projekt auskommen.